Fiche de cours

Organisation moléculaire de la membrane plasmique

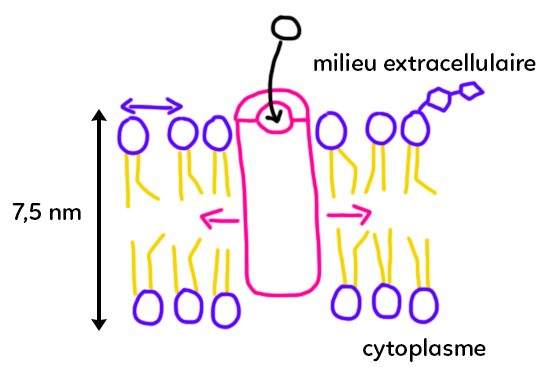

Une expérience connue est d'extraire de l’ADN d’oignon. L’idée c’est de broyer, donc d’exercer un action mécanique pour éclater les cellules et détruire un peu les membranes cellulaires. Souvent quand on fait cette expérience, on ajoute un liquide vaisselle ou un détergent. Ce liquide a pour fonction de dissoudre les lipides. Les membranes des cellules son constituées de lipides. C’est partiellement vrai. Nous allons voir la composition d’une membrane plasmique pour aboutir au schéma bilan ci-dessous.

Ce schéma est compliqué et exhaustif, vous n’avez pas à connaître tout le vocabulaire.

I. Histoire : une bicouche et non une micelle de lipides

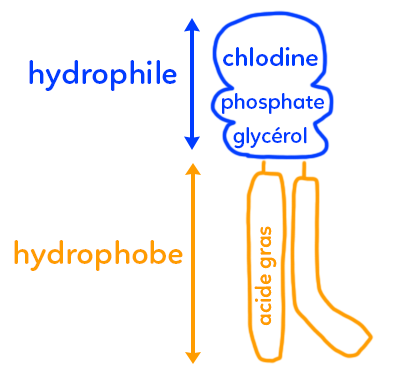

On pensait historiquement que la membrane était faite de lipides : mais de combien de couches sachant que ces lipides sont des glycérophospholipides (représentés ci-dessous) ?

Nous sommes faits à 70 % d’eau. Nos cellules sont faites d’eau. Or une membrane, c’est lipidique et les lipides ne sont pas hydrophiles mais hydrophobes. Cela signifie que les lipides constitutifs des membranes présentent une partie hydrophile (qui aime l’eau), et une partie hydrophobe. La question est de savoir si les membranes cellulaires ne sont que des micelles de lipides (une seule couche de lipides) ou s’ils s’organisent en bicouche.

Dans les années 1920, on a extrait les lipides d’un globule rouge et on les a déposés sur une surface. On a constaté que lorsqu’on déposait tous les lipides membranaires d’un globule rouge on obtenait deux fois la surface du globule rouge. Cela signifie que la membrane d’un globule rouge est faite, non pas d’une, mais de deux couches accolées de lipides.

II. Structure du lipide membranaire

On part donc sur un modèle de bicouche lipidique, avec un lipide, ici un glycérophospholipide (hors programme). Ce lipide est composé d’une partie hydrophobe dite apolaire, riche en acides gras et d’une petite zone non négligeable, exposée vers le milieu extracellulaire qui est fait d’eau, mais aussi vers le milieu intracellulaire qui est lui aussi fait d’eau (selon que le lipide est positionné sur l’une ou l’autre des deux couches de la bicouche lipidique) : la zone hydrophile faite de choline (par exemple pour la phosphatidylcholine), d’un groupement phosphate et d’un glycérol.

On a ainsi deux couches de glycérophospholipides ou phospholipides : une couche qui présente sa partie hydrophile vers le milieu extracellulaire et une couche qui présente sa partie hydrophile vers le milieu intracellulaire (cytoplasme). Les parties hydrophobes se font face ce qui donne cette bicouche lipidique.

III. Les protéines membranaires

Mais ce n’est pas si simple : la membrane plasmique n’est pas constituée que de lipides. Comment a-t-on compris cela ?

Dans les années 1920-1930, Davson et Danielli travaillent sur la tension superficielle : la force qui donne à la surface d’un liquide un comportement élastique. Si la membrane plasmique n’est faite que de lipides, on va avoir une valeur théorique de la tension superficielle. Davson et Danielli mesurent la valeur de la tension superficielle d’une vraie membrane et observent une valeur inférieure à celle attendue sous l’hypothèse que la membrane plasmique n’est constituée que de lipides. Conclusion : la membrane plasmique n’est pas faite que de lipides.

Ils se disent alors que d’autres molécules que les lipides seuls composent peut-être la membrane et composent une membrane artificielle faite de lipides et protéines et en mesurent la tension superficielle. Ils observent que la valeur obtenue diminue pour se rapprocher de celle d’une vraie membrane plasmique. Conclusion : la bicouche lipidique n’est pas faite exclusivement de lipides mais aussi de protéines. Cela sera confirmé dans les années 1960 par des expériences de cryodécapage : on va décaper la bicouche lipidique et observer comme des petites granulations.

En fait, il existe des protéines insérées à l’intérieur de la membrane. Une protéine a une fonction. Sur le schéma bilan n’en a été représentée qu’une seule qui est une protéine canal qui laisse passer de manière discriminante certains ions ou certaines molécules.

IV. La membrane plasmique : une mosaïque fluide (Singer et Nicholson)

En 1972, Singer et Nicholson vont finaliser la composition de cette membrane : la membrane d’une cellule c’est une bicouche lipidique (des phosphoglycérolipides) dont les lipides qui la composent ont la capacité de bouger à la surface de leur couche, et parfois d’une couche à l’autre, on parle de flip flop. Enchâssées dans cette bicouche lipidique, il y a de nombreuses protéines.

Si on parle en pourcentage massique, elles composent 50 % de la membrane plasmique, alors que les lipides en composent 42 % et les glucides 8 %.

Cette membrane est en mouvement, ce qui permet aux protéines de bouger et permet la communication des cellules entre-elles. Nous ne sommes pas dans un modèle de cellule fermée avec l’extérieur : des molécules peuvent y pénétrer via des protéines-canaux, les protéines peuvent bouger au sein de la membrane. Cette membrane est en constant turn-over et en communication constante avec l’extérieur et intérieur de la cellule. Ce modèle est dit de la mosaïque fluide.