L'énoncé

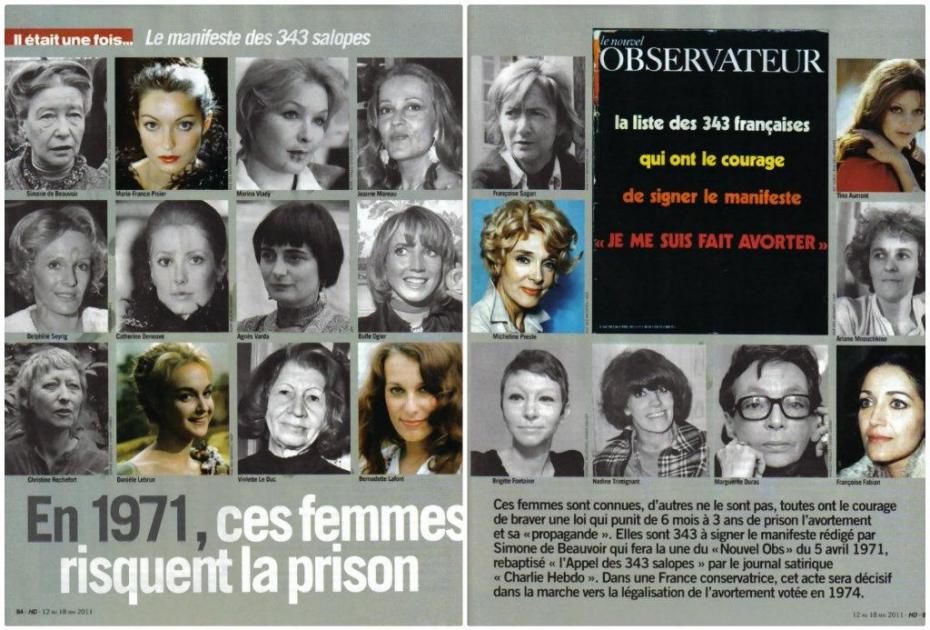

Document 1 : "manifeste des 343 salopes" qui ont le courage de dire "Je me suis fait avorter". Manifeste paru dans dans le Nouvel Observateur n°334 du 5 avril 1971.

Extrait du manifeste, rédigé par Simone de Beauvoir :

« Un million de femmes se font avorter chaque année en France.

Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples.

On fait le silence sur ces millions de femmes.

Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté.

De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. » […]

Document 2 : Une manifestation à Grenoble, en 1973

Question 1

Présenter rapidement les documents.

Le document 1 présente la couverture accompagné d'un extrait du manifeste rédigé par Simone de Beauvoir, signé par 343 femmes, paru dans le journal le Nouvel Observateur en avril 1971. Il dénonce l’avortement.

Le document 2 est une photographie d’une manifestation ayant eu lieu à Grenoble en 1973, on y voit des hommes et des femmes qui défilent avec une banderole « contraception et avortement libres et gratuits ».

Question 2

Qui est Simone de Beauvoir ? Quel est son combat et comment s’y prend-t-elle pour le mener ?

Simone de Beauvoir est une romancière et philosophe connue pour avoir été une théoricienne du féminisme et aussi la compagne de Jean Paul Sartre. Son combat est la libération des femmes et ici plus particulièrement le droit à l’avortement, pour le mener, elle avoue avoir déjà avorté : « Je déclare avoir avorté » pour montrer qu’il a des milliers de femmes qui sont dans le même cas qu’elle : « On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. »

Elle est considérée comme une théoricienne importante du féminisme, et a participé au mouvement de libération des femmes dans les années 1970.

Question 3

Pourquoi est-il écrit sur le document 1 « En 1971, ces femmes risquent la prison » ?

Il est écrit « En 1971, ces femmes risquent la prison » car à cette date l’avortement est encore illégal en France, ce qui veut dire que les femmes qui le subissent ou même ceux qui le pratiquent sont hors la loi, malgré le nombre de cas existants. Toutes ces personnes risquent donc la prison.

Question 4

En 1967, quelle loi autorise la contraception orale ?

En 1967, la loi Neuwirth autorise la contraception orale et l’usage des contraceptifs en général.

Question 5

Document 2 : en 1973, quelles sont les revendications de cette manifestation ?

En 1973, ces gens manifestent toujours pour le droit à l’avortement et la contraception libres et gratuits.

Bien que la contraception ait été autorisée en 1967, on en déduit que celle-ci n’est pas gratuite, c’est-à-dire non remboursée par la Sécurité sociale. Les manifestants le réclament ainsi que le droit à l’avortement.

Question 6

Les manifestants ont-ils obtenu gain de cause ? Expliquer pourquoi.

Les manifestants obtiennent en partie gain de cause. En effet, en 1975, la loi Veil est adoptée, elle autorise l’IVG (interruption volontaire de grossesse) et donc dépénalise l’avortement en France. C’est Simone Veil, ministre de la Santé du président Valéry Giscard d’Estaing qui est à l’origine de cette loi. A cette date, la gratuité n’est pas encore prise en compte, elle ne le sera que plus tard tout comme pour la contraception.