Fiche de cours

Voyons comment certaines substances chimiques peuvent perturber la communication qui existe entre deux cellules nerveuses, donc deux neurones.

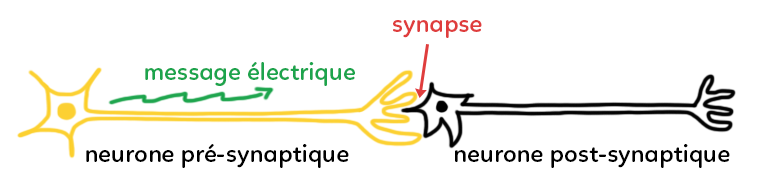

À gauche, le premier neurone, représenté avec une membrane jaune, dans lequel peuvent circuler des signaux électriques (représentés par une flèche verte). Ces signaux sont transmis au niveau de ce qu’on appelle une synapse (un point de communication ou de contact) au neurone post-synaptique, en noir de façon chimique.

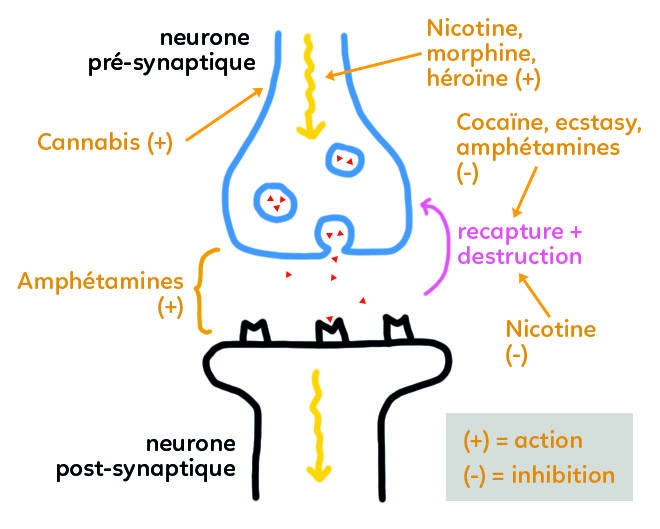

Pour résumer la transmission synaptique, c’est une transmission d’informations qu’on peut découper en cinq étapes. L’arrivée de signaux nerveux à l’extrémité du premier neurone, qu’on appelle pré-synaptique, puis la libération par ce neurone pré-synaptique de messagers chimiques représentés ici en rouge. Ils sont libérés dans un espace où les deux membranes cellulaires sont très proches l’une de l’autre. En troisième étape, ces signaux se fixent au neurone post synaptique et déclenchent alors une réaction en cascade et de nouveau signaux électriques dans le neurone post-synaptique. Pour terminer, normalement le neuromédiateur (le messager chimique) est recapturé et détruit, c’est-à-dire recyclé, par le neurone pré-synaptique.

Effets principaux de certaines drogues ou de certaines substances chimiques

(+) : la substance chimique a un effet activateur sur un des aspects de cette transmission d’informations.

(-) : il y a un effet d’inhibition, c’est-à-dire de blocage de la transmission synaptique.

Au niveau de la première étape (l’arrivée de signaux électriques) la nicotine (principe actif du tabac) mais aussi la morphine, l’héroïne et d’autres molécules ont un effet d’activation de l’influx, c’est-à-dire du message électrique. Le neurone, sous effet de ces substances, est plus actif.

Au niveau de la transmission synaptique on a, par exemple, par les amphétamines, une augmentation de la libération de neuromédiateurs. Il y a plus de messagers libérés dans la synapse en présence d’amphétamines qui sont des molécules excitatrices, que lorsqu’il n’y a pas de présence de ces drogues.

On peut aussi citer l’effet de la cocaïne, de l’ecstasy ou encore des amphétamines qui ont un effet négatif, un effet d’inhibition, sur la recapture du neuromédiateur. Ainsi, si le neuromédiateur est moins recapturé, cette synapse reste active plus longtemps. Donc les deux neurones sont activés par la présence de ces molécules. Enfin la nicotine, déjà évoquée pour un effet précédent, va aussi diminuer la destruction et le recyclage du neuromédiateur représenté en rouge.

On voit que ces molécules, qui sont des molécules non naturelles, non produites par l’organisme, ont un effet sur la transmission des signaux. On peut donc dire qu’elles perturbent la communication des neurones, les rendant plus actifs ou au contraire moins actifs. Cet effet est particulièrement important sur certains neurones de notre cerveau, notamment des neurones qui sont impliqués dans les sensations agréables, les sensations de plaisir. C’est pour cette raison que la consommation de ces substances peut donner des sensations effectivement agréables, néanmoins elles vont ensuite provoquer la mise en place d’une dépendance voir même d’une toxicomanie, c’est-à-dire que l’effet qu'elles ont sur les neurones va nous rendre dépendant et va faire que l’on va rechercher à nouveau cet effet de façon répétée et finalement parfois de façon irrépressible.