Exercice : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire - Annale Bac

À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que l’instabilité de la croissance économique peut s’expliquer par les fluctuations de la demande.

Document 1 : Contributions à la croissance du PIB en volume en 2015 (en points de PIB) et variation annuelle du PIB (en %)

|

2000 |

2003 |

2006 |

2009 |

2012 |

2015 |

|

|

Dépenses de consommation finale |

2,4 |

1,3 |

1,5 |

0,7 |

0,3 |

1,2 |

|

Formation brute de capital fixe |

1,4 |

0,4 |

0,8 |

-2,1 |

0,1 |

0,2 |

|

Solde extérieur des biens et services |

-0,3 |

-0,5 |

0,0 |

-0,3 |

0,5 |

-0,3 |

|

Exportations |

3,3 |

-0,3 |

1,5 |

-3,1 |

0,7 |

1,8 |

|

Importations |

-3,6 |

-0,2 |

-1,5 |

2,7 |

-0,2 |

-2,1 |

|

Variation de stocks |

0,4 |

-0,3 |

0,1 |

-1,1 |

-0,6 |

0,1 |

|

Produit intérieur brut |

3,9 |

0,8 |

2,4 |

-2,9 |

0,2 |

1,3 |

Champ : France.

Source : d’après INSEE, comptes nationaux, 2015.

Note : La somme des contributions ne correspond pas toujours à la variation du PIB en volume au regard des arrondis.

Document 2 :

Les trois principaux canaux de transmission de la crise sont les suivants :

- l’appauvrissement réel des ménages (essentiellement américains mais aussi britanniques et espagnols) provenant de l’effondrement immobilier et boursier,

- le canal du crédit : les banques commerciales, toutes à la reconstitution de leurs fonds propres et de leurs marges, prêtent beaucoup moins,

- la crise de défiance. [...]

L’impact sur la production de ces trois problèmes est immédiat. Les ménages appauvris consomment moins. Les rares qui sont peu affectés par les pertes de richesse (dévalorisation de leur patrimoine : chute de leur portefeuille d’action, baisse du prix de leur maison) sont méfiants : ils reportent les achats de biens durables, notamment les voitures. Enfin, ceux des agents économiques qui sont épargnés par la défiance et par l’appauvrissement patrimonial ne trouvent le plus souvent que des crédits onéreux pour financer leurs projets [...]. La baisse réelle de la production peut être envisagée au travers de deux exemples : l’investissement des entreprises et l’achat de voitures. L’investissement constitue une variable macroéconomique décisive. Si sa part dans le PIB est trois fois moindre que la consommation, sa volatilité est trois fois plus grande. L’Insee mesure l’investissement productif des entreprises par le concept de FBCF : Formation Brute de Capital Fixe. La FBCF a progressé de 7,3% en 2007, de 1,4% en 2008 et a reculé de 10,6% en 2009 : ces amples variations témoignent de la grande volatilité de l’investissement. Ainsi, plus de la moitié de la récession française de 2009 s’expliquerait, selon l’OFCE, par une contraction de l’investissement [...].

Dans ce type de crise, l’achat de biens durables recule en premier. L’achat d’automobiles et de maisons avait baissé de 20% au cours de la seule année 1930. Les achats d’automobiles aux États-Unis avaient baissé des deux-tiers entre 1930 et 1933. L’automobile est certainement le secteur industriel le plus touché par la crise des subprimes. Les immatriculations de véhicules neufs dans les pays de l’OCDE ont ainsi reculé de 30% en glissement annuel au premier trimestre 2009.

Source : Comprendre la crise, Alexis TREMOULINAS, 2013.

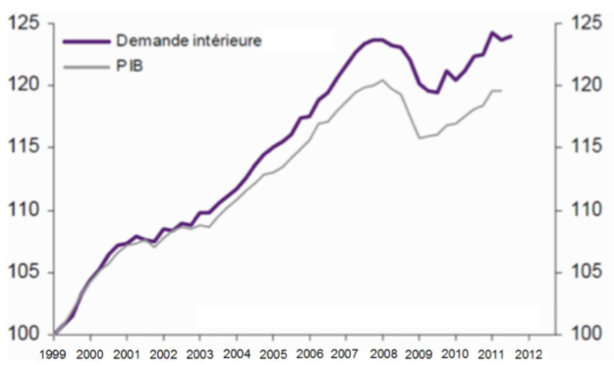

Document 3 : Évolution de la demande intérieure et du PIB en volume de la France (en indice base 100 en 1999)

Source : « Déséquilibre offre-demande intérieure : pourquoi cette différence entre la France et l’Allemagne ? », Flash Économie, Natixis, 2011.

Introduction :

« La difficulté de déterminer les causes de la croissance tient avant tout à ce que la croissance se mesure, qu’elle est une quantité, mais les phénomènes qui la déterminent sont essentiellement qualitatifs », a écrit Raymond Aron (1905-1983).

Pour autant, on connait les composantes de la croissance économique, c’est-à-dire du processus d’augmentation continue des richesses d’un pays. Si l’on prend les composantes du PIB (Produit Intérieur Brut, volume de richesses produites sur un territoire donné) par la demande, c’est-à-dire les agents économiques cherchant à obtenir un bien ou un service sur le marché, on peut en définir cinq : la consommation des ménages, l’investissement, le solde commercial (différence entre import et export) et la variation des stocks.

Ainsi, comment la demande influence-t-elle la croissance économique ?

Après avoir repéré une corrélation statistique entre variation de la demande et variation de la croissance, nous réfléchirons au rôle de la demande dans le niveau de production de richesse. Nous terminerons en nous interrogeant sur l’endogénéité de la croissance, par le biais de la demande.

I. Une croissance très sensible au niveau de la demande.

Document 3 : on observe, très clairement, que la courbe du PIB suit une progression similaire à celle de la demande intérieure. En France, entre 2008 et 2010, on peut lire une baisse de 5 points du PIB, tout comme de la demande intérieure.

Document 1 : on observe que presque la totalité de la croissance du PIB est expliqué par la demande. En 2000, la demande intérieure (dépenses de consommation des ménages + formation brute de capital fixe) explique 3,7 points des 3,8 % de croissance du PIB. En 2009, alors le taux de croissance est négatif (récession), 1,4 points de 2,9 % de récession sont expliqués par la demande intérieure.

II. Le rôle de la demande dans le niveau de production de richesse.

Document 2 : « les banques commerciales […] prêtent beaucoup moins », « les ménages appauvris consomment moins », « ils reportent les achats de biens durables » : cela à des conséquences sur la production, donc sur la croissance.

En effet, Keynes montre que les entrepreneurs définissent leur niveau de production en fonction de la demande effective, c’est-à-dire du niveau de production qu’ils pensent pouvoir écouler. Document 2 : on observe qu’en 2009, le niveau des stocks baisse de 1,1%, et la FBCF (l’investissement) de 2,1%. Autrement dit, ce sont les entreprises qui ont, non seulement baissé leur production, en préférant écouler leur stock, mais qui ont aussi réduit leurs investissements, puisque la définition du niveau de demande effective se fait souvent à partir du niveau actuel. Or, ici, le ralentissement de la croissance de la demande (-0,8 point entre 2006 et 2009) entraîne de nouveau une réduction des stocks quasi équivalente en 2012 (-0,6).

II. L’existence d’un cercle (vicieux ou vertueux selon les périodes) entre production et demande.

Document 3 : on peut observer un décalage d’environ 6 mois entre la courbe de la demande et la courbe du PIB. Par exemple, si la croissance repart début 2009, la demande elle ne semble recommencer à croître qu'à la mi-2009. En effet, pour qu’il y ait demande de la part des consommateurs, il faut qu’ils aient des revenus. De même, pour qu’il y ait des investissements, il faut qu’il y ait des bénéfices. La croissance a donc une influence sur la demande, et donc sur la croissance future.

Document 2 : « la crise de défiance » et document 1 : variation de la FBCF et strophe 3. La confiance est au cœur de l’activité économique. Or, si les investisseurs n’ont pas confiance en l’avenir, notamment à cause d’une croissance actuelle en berne, ils vont réduire leurs investissements, et donc dégrader la croissance future.

Conclusion :

Pour conclure, la demande est une variable économique ayant un rôle très important dans la croissance économique. En déterminant la demande effective, les producteurs déterminent leur niveau de production, donc la croissance. De plus, le taux de croissance actuelle a une influence sur le taux de croissance future, notamment par le biais de la demande, qui dépend des revenus actuels, eux même liés à la production.