Fiche de cours

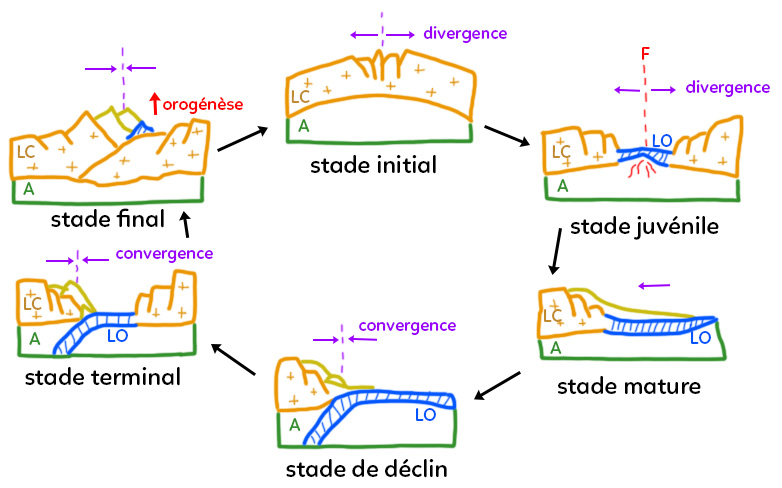

Le cycle de Wilson correspond à la naissance, l’extension puis la disparition d’une lithosphère océanique. C’est en référence aux cycles orogéniques qu’ont été définis de façon plus générale les cycles de Wilson. En effet, ils sont en lien avec la formation mais aussi la disparition éventuelle des orogènes, c’est-à-dire des chaînes de montagnes.

Première étape : stade initial

Comme c’est un cycle, on pourrait partir de n’importe quelle étape mais dans leur définition, les géologues qui ont caractérisé les cycles de Wilson commencent par ce stade initial dans lequel on observe une lithosphère continentale qui repose sur l’asthénosphère. Du fait de forces qui s’exercent à l’échelle globale, on observe des forces de divergence dans cette lithosphère continentale (des forces tirent de chaque côté). Ces forces de divergence s’accompagnent d’une fracturation de la lithosphère continentale qui s’accompagne elles-mêmes d’une remontée du manteau lithosphérique et asthénosphérique. Cette fracturation va finalement découper en deux fragments distincts la portion de lithosphère continentale. Entre ces deux blocs se forme ensuite une dorsale. Ici on est avant la naissance de la dorsale, à l’étape de rifting, stade initial du cycle de Wilson. Cela correspond à ce qu’on peut observer actuellement en Afrique de l’Est au niveau du rift des Afars par exemple.

Deuxième étape : stade juvénile

Au stade juvénile, une dorsale s’est formée suite au mécanisme de rifting décrit au niveau du stade initial et donc il y a désormais une frontière F, avec deux plaques lithosphériques. Au niveau de ces plaques on observe à gauche de la frontière, une marge passive (transition entre la lithosphère continentale en orange et la lithosphère océanique en bleu). Cette marge est passive parce-qu’il n’y a pas de frontière de plaque à la limite entre les deux types de lithosphère. Le schéma est symétrique : il y a deux marge passives, une à gauche et une à droite. Au stade juvénile ces deux marges passives ne sont pas encore distantes d’un grand écart et on observe toujours des forces de divergence. Au niveau de la dorsale, lorsque celle-ci fonctionne, il y a formation en permanence (même si c’est de façon discontinue) de basaltes et de gabbros qui nourrissent la croûte océanique. La surface de la lithosphère océanique (composée de croûte et de manteau) augmente petit à petit, par le milieu au niveau de la dorsale. Le fonctionnement de cette dorsale accompagné des forces de divergence et du déplacement lithosphérique permet à l’océan de croître petit à petit de façon quasi symétrique. Ce stade juvénile dans le cycle de Wilson correspond à ce qu’on observe actuellement en Mer Rouge.

Troisième étape : stade mature

On n’a représenté volontairement que la moitié gauche de ce qu’on aurait dans l’ensemble. Il faut imaginer qu’en symétrie, on retrouverait la même chose à droite. Si cette dorsale continue à fonctionner, la lithosphère océanique voit sa surface augmenter de part et d’autre de cette frontière. Il y a toujours une marge passive à la limite entre les deux types de lithosphère, et on observe qu'un certain nombre de sédiments (en jaune) se sont déposés à la fois sur la marge passive et sur la lithosphère océanique au fond de l’océan. À ce stade, on ne l’a pas représentée mais il y a de l’eau, on se trouve dans un océan existant. Ce stade mature correspond par exemple aux bordures de l’océan Atlantique, aussi bien à l’Est (au niveau de la marge passive en France et en Espagne) qu’à l’Ouest (au niveau de l’Amérique, par exemple de l’Amérique du Nord).

Ce stade mature se poursuit tant que la dorsale fonctionne et que la lithosphère océanique est relativement jeune (âge inférieur à 100 à 200 millions d’années, au-delà duquel cette lithosphère océanique devient plus dense que l’asthénosphère sous-jacente). En effet, lorsque la lithosphère océanique vieillit, sa densité augmente, elle dépasse celle de l’asthénosphère sous-jacente et alors cette lithosphère océanique ne pourra plus rester au-dessus : par équilibre isostatique elle est condamnée à plonger dans l’asthénosphère, c’est ce qu’on appelle la subduction.

Quatrième étape : stade de déclin

Cette subduction est observé au stade de déclin. On parle de déclin puisque l’océan pour va se refermer. Ce stade s’accompagne d’un plongement de la lithosphère océanique dans l’asthénosphère du fait de sa densité. Lorsque l’océan se referme, il y a une rupture entre la lithosphère océanique et la lithosphère continentale, et petit à petit cette lithosphère océanique bascule et vient finalement se fondre dans l’asthénosphère. On dit « se fondre » mais toutes les roches qu’on étudie sont à l’état solide, y compris l’asthénosphère même si elle est plus ductile (plus molle) que la lithosphère qui se trouve au-dessus. À ce stade, il n’y a plus d’ouverture de l’océan, il n’y a plus de contexte de divergence tectonique mais au contraire un contexte de convergence. En effet, le bloc à droite, composé de lithosphère océanique sur l’asthénosphère se rapproche du bloc de gauche : il y a donc convergence entre l'ancienne marge passive et la lithosphère océanique. La limite représentée en pointillés est une marge active : on y observe beaucoup de sismicité et de volcanisme. Par ailleurs, il y a une accumulation des sédiments qui se trouvaient à la fois sur la marge passive, sur la lithosphère océanique et qui viennent combler éventuellement la fosse océanique qui caractérise la zone de subduction.

Une zone de subduction est donc une zone de transition entre le plongement de la lithosphère océanique et la marge anciennement passive qui est devenue active au moment où il y a eu rupture entre la lithosphère continentale à gauche et la lithosphère océanique à droite. Ce stade de déclin peut être observé sur les bordures du Pacifique qui sont quasiment toutes correspondantes à des zones de subduction et ce stade précis est par exemple celui qu’on observe en Amérique du Sud notamment au niveau du Chili.

Cinquième étape : stade terminal

Au stade terminal, la lithosphère océanique qui est toujours en cours de subduction a presque entièrement disparu de la surface, elle s’est enfoncée dans l’asthénosphère. Les deux marges passives qui correspondent aux deux fragments continentaux initiaux vont se retrouver bientôt face à face. Il y a une ouverture progressive dans les premiers stades puis une fermeture progressive de l’océan, disparition de la lithosphère océanique, et à ce stade terminal vont bientôt s’affronter les deux fragments lithosphériques continentaux qui au départ ne formaient qu’une seule plaque. Ce stade terminal s’observe par exemple actuellement en mer Méditerranée.

Sixième étape : stade final

Ce stade correspond au moment où il n’y a plus de lithosphère océanique en place. Certains fragments de lithosphère océanique peuvent se retrouver en surface puisque lorsque les deux fragments de lithosphère continentale vont s’affronter, il va y avoir une collision continentale et la formation de reliefs. C’est une orogénèse (mise en place d’une chaîne de montagnes). À ce stade, les forces de convergence qui ont fait se rencontrer ces deux lithosphères continentales aboutissent à la collision. En effet, les lithosphères continentales sont de densité inférieure à celle d’asthénosphère et pour cette raison la subduction continentale existe peu voire pas. Il peut y avoir un enfoncement de quelques dizaines de kilomètres d’une lithosphère continentale sous une autre mais cela résulte finalement en une collision et la formation de reliefs. On parle dans ce cas de raccourcissements et d’épaississements : c’est la caractéristique de l’orogénèse. Ce stade final est observé actuellement dans l’Himalaya, où des forces de convergence continuent à faire augmenter ce relief dans cette chaîne de montagnes qui est déjà la plus élevée au monde.

Conclusion

On parle de cycles puisque lorsqu’on a reconstitué l’histoire de la Terre et notamment de cette tectonique globale, on a pu constater par différents témoins qui en restent, notamment au niveau des anciens orogènes aujourd’hui disparus et par l’étude de roches métamorphiques très anciennes que ce cycle de Wilson se serait produit entre huit et douze fois au cours de l’histoire de la Terre. Un cycle de Wilson dure en moyenne autour de 500 millions d’années. Néanmoins ce modèle reste à modérer car il ne prend pas en compte un certain nombre de mouvements des continents (mouvements de rotation des continents) qui sont d’autant plus complexes à reconstituer qu’ils sont anciens puisqu’on remonte à plusieurs centaines de milliers voire milliards d’années si on veut reconstituer des cycles très anciens.

Il faut retenir que l’histoire de la Terre et particulièrement l’histoire de la tectonique s’est accompagnée de stades de fracturation en différents blocs de la lithosphère continentale. Par exemple, on connaît la Pangée qui serait le dernier méga-continent (le dernier continent qui aurait rassemblé toutes les masses de lithosphère continentale connue à ce jour). Cette Pangée existait il y a environ 250 à 300 millions d’années et s’est fracturée progressivement donnant naissance à l’océan Atlantique qui a séparé le bloc de l’Amérique et celui de l’Europe et de l’Afrique. La fracturation de ces méga-continents comme la Pangée conduit à la naissance d’océans, par exemple l’océan Atlantique, qui se referment ensuite au cours de ce cycle et donnent naissance à des phases au contraire de fusion, de collision de lithosphères continentales.