Exercice : Dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire - Annale Bac

Sujet : Dans quelle mesure le commerce international est-il avantageux ?

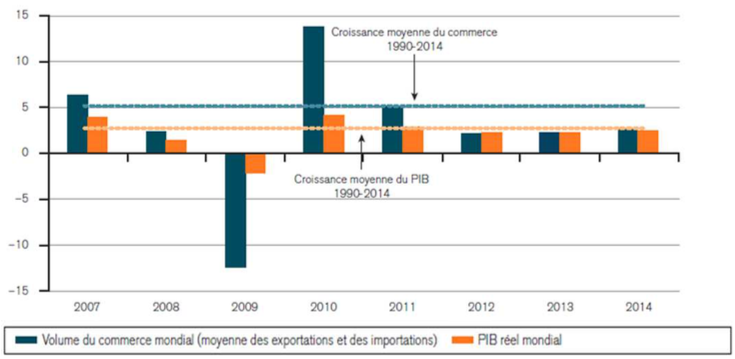

DOCUMENT 1 : Croissance du commerce mondial des marchandises en volume et du PIB réel (en %)

Source : Rapport sur le commerce mondial, OMC, 2015.

DOCUMENT 2 : Répartition du commerce de marchandises par grands groupes de produits, dans quelques zones géographiques, en 2014 (en %)

|

Produits agricoles |

Combustibles et produits des industries extractives(1) |

Produits manufacturés(2) |

||||

|

Exportations |

Importations |

Exportations |

Importations |

Exportations |

Importations |

|

|

Amérique du Nord |

11,1 |

6,9 |

16,7 |

15,8 |

67,6 |

75,0 |

|

Europe |

10,6 |

10,5 |

11,1 |

18,1 |

74,8 |

68,5 |

|

Afrique |

11,5 |

15,6 |

62,9 |

17,5 |

21,3 |

63,6 |

|

Asie |

6,7 |

9,0 |

11,3 |

27,5 |

80,0 |

59,9 |

Source : D’après Statistiques du commerce international, OMC, 2015.

Lecture : Les exportations de produits agricoles de l’Amérique du Nord représentent 11,1 % du total de ses exportations de marchandises en 2014. Les importations de produits agricoles de l’Amérique du Nord représentent 6,9 % du total de ses importations de marchandises en 2014.

Note : Le total de la part des exportations (ou importations) des produits agricoles, des combustibles et des produits des industries extractives, ainsi que des produits manufacturés dans les exportations (ou importations) totales de marchandises n’est pas égal à 100 car le dernier groupe « autres produits » (or, armes, etc.) ne figure pas dans ce tableau.

(1) Les combustibles et produits des industries extractives comprennent le gaz, le pétrole, les minerais, etc.

(2) Les produits manufacturés comprennent les produits chimiques, les équipements de bureau et de télécommunication, les produits de l’industrie automobile, etc.

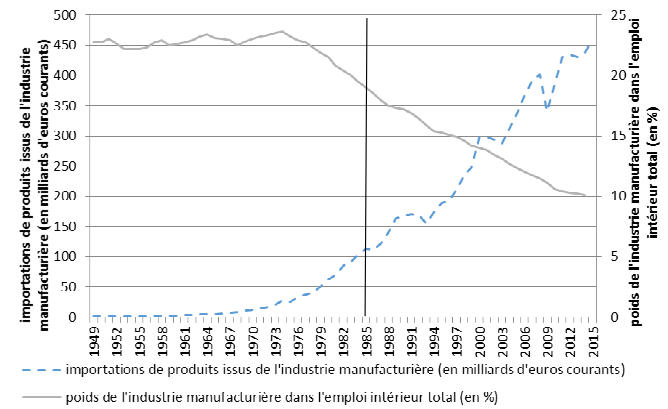

DOCUMENT 3 : Poids de l’industrie manufacturière(1) dans l’emploi intérieur total(2) (en %) et importations de produits de l'industrie manufacturière

(en milliards d'euros courants) en France

Source : D’après INSEE, 2016.

Lecture : Selon l’INSEE, en France, en 1985, les importations de produits issus de l’industrie manufacturière s’élèvent à environ 110 milliards d’euros courants et les emplois dans l’industrie manufacturière représentent 19 % de l’emploi intérieur total.

(1) Les industries manufacturières sont des industries de transformation des biens : industries alimentaires, fabrication de textiles, industrie pharmaceutique, fabrication de machines et équipements, industrie automobile, etc.

(2) Emploi intérieur total, salariés et non-salariés, en nombre d’équivalents temps plein.

Introduction :

Le 21 septembre 2017, le CETA, accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Canada, est adopté, avec une levée de boucliers de beaucoup d'associations et de partis politiques. Grâce à celui-ci, le commerce entre les vingt-huit états membres de l’UE et le pays nord-américain devrait se développer, grâce notamment à la suppression des barrières douanières. Si ces défenseurs promettent un regain de croissance des deux côtés de l’Atlantique, ces pourvoyeurs y voient un risque d’une inondation du marché européen par des produits canadiens plus compétitifs, notamment dans le secteur de la viande bovine déjà en crise. Ce cas est un exemple du déchaînement des passions sur la question du libre-échange et plus largement du développement du commerce international.

Le commerce international, c’est-à-dire l’échange de biens et services entre différents pays, s’il existe depuis la nuit des temps, s’est fortement développé au XIXe siècle, puis après la Seconde Guerre mondiale. A partir de 1945, la croissance des échanges internationaux est plus importante que la croissance de l’économie mondiale. Ce chiffre est révélateur d’une internationalisation des échanges de biens et services, entre diverses entreprises de divers pays, mais aussi entre une même entreprise ayant des filiales dans plusieurs pays différents : on parle alors de firmes multinationales. Le commerce intra-firme représente à lui seule environ 40 % des échanges mondiaux, ce qui est un révélateur de la division internationale du processus productif (DIPP), c’est-à-dire à la fragmentation de la production de la matière première au produit fini dans plusieurs pays.

Mais quel est réellement l’intérêt du commerce mondial ?

Dans une première partie, nous verrons que l’internationalisation des échanges a un intérêt à l’échelle globale, mais dans une seconde partie, nous verrons qu’elle apparait parfois néfaste.

I) Le commerce international, facteur de croissance et de développement globaux

A) Une optimisation du processus de production

Le passage d’une échelle nationale à une échelle internationale permet d’optimiser le processus productif, c’est-à-dire la transformation de matières premières brutes en produits consommables.

- La spécialisation géographique : se fait en fonction des avantages comparatifs de chaque espace géographique. Théorie des avantages comparatifs : chaque Etat se spécialise dans la production où il est le plus compétitif => baisse des coûts de production. Théorie HOS : chaque Etat se spécialise dans la production pour laquelle ils disposent de la plus grande quantité de facteurs de production => allocation optimale des facteurs à l’échelle mondiale.

Document 2 : Amérique du Nord => exportations de produits agricoles représentent 11,1 % des exportations de la zone, car bénéficie d’un facteur Terre très abondant (plaines riches et fertiles) $\neq$ Asie => seulement 6,7 % des exportations car peu de facteur Terre.

- Division internationale du processus productif (répartition des différentes étapes de la production entre différentes zones géographiques) permet donc d’augmenter la production, de faire baisser les prix (théorie du marché : quand l’offre augmente, les prix baissent) donc de faire accéder un nombre plus important de personnes à la consommation.

Document 1 : évolution du commerce mondial et évolution de la croissance mondiale sont corrélés : quand le commerce mondial est croissant, il y a croissance économique (2010), quand le commerce mondial est décroissant, il a récession (2009).

B) Une atomisation de l’offre

L’ouverture des marchés nationaux aux produits mondiaux entraînent une atomisation de l’offre, c’est-à-dire la multiplication des offreurs sur le marché, ce qui entraîne une hausse de la concurrence.

- Positif pour les consommateurs :

- Permet une baisse des prix => lois du marché : quand l’offre augmente, les prix baissent.

- Incitation à l’innovation => l’augmentation de la concurrence incite les entreprises à innover pour rester compétitives (compétitivité hors-prix) et éviter de subir la baisse des prix.

- Augmentation de la diversité des produits pour les consommateurs : plus de choix dans les rayons des magasins.

- Positif pour les producteurs :

- Hausse de la demande => hausse de la production => économies d’échelles : baisse de la part relative des coûts fixes (qui ne dépendent pas du niveau de production) => baisse des coûts de production => baisse des prix : cercle vertueux.

- Offre de consommations intermédiaires plus importantes : pour produire, les offreurs sont aussi demandeurs, ils ont besoin de matières premières ou de consommations intermédiaires (détruites ou transformées lors de la production) => offre mondialisée d’intrants => baisse des coûts d’achats d’intrants => baisse des coûts de production.

- Mondialisation des technologies : échanges internationaux permettent l’accès à du capital fixe (machines et outils) à l’échelle mondiale, donc capacité d’importer des technologies qui permettent des gains de productivité (baisse des coûts grâce à une amélioration du processus de production).

Transition : Pourtant, l’internationalisation des échanges est très critiquée, et les accords de libre-échange qui les favorisent son très impopulaires.

II) Des effets négatifs de l’internationalisation à l’échelle nationale

A) Les effets pervers de la spécialisation

La spécialisation, si elle est avantageuse à l’échelle mondiale, peut avoir des conséquences néfastes dans certaines zones géographiques.

- A court terme : problème des délocalisations => la spécialisation de certaines zones géographiques dans certains secteurs entraînent la disparition de ces secteurs dans d’autres pays. Problèmes le temps de la conversion de l’économie : chômage des anciens employés de ces secteurs, faillites…

Document 3 : chute de la part de l’industrie manufacturière dans l’emploi total corrélée à la hausse des importations de produits manufacturés en France => quadruplement des importations de productions manufacturés entre 1985 et 2006 et baisse de 10 points de la part de l’industrie manufacturière dans l’emploi total sur la même période.

- A long terme : détérioration des termes à l’échange avec déficit commercial chronique. La spécialisation de certaines zones géographiques dans des secteurs créant moins de valeur ajoutée entraîne un désavantage vis-à-vis des régions spécialisées dans des secteurs à haute valeur ajoutée, car la valeur des importations est alors toujours supérieure à la valeur des exportations.

Document 2 : exportations de combustibles et produits d’industries extractives représentent près des deux tiers du total des exportations => accusation de la part d’altermondialistes d’un pillage de l’Afrique, car ces matières premières sont achetées à bas prix en Afrique, transformées ailleurs, puis revendues sous forme de produits finis à prix élevés, ce qui maintient l’Afrique dans une situation de sous-développement.

B) La nocivité potentielle de l’interdépendance entre Etats

Des philosophes ont vu dans l’intensification des échanges entre Nations un facteur de paix (Montesquieu). La dépendance que crée le commerce international peut néanmoins être nocive.

- Exacerbation de la concurrence internationale => tendance à tirer les acquis sociaux à la baisse. Augmentation du risque de crise, avec notamment problème en cas de restructuration du marché.

- Blocus contre le marché russe => aggravation de la crise agricole dans l’UE.

- Augmentation de la demande de beurre en Chine et aux USA => pénurie de beurre en France.

- Question du dumping social : utilisation des distorsions de lois sociales pour faire des économies.

- Création de problèmes géopolitiques et environnementaux (hors-cadre strict de l’économie). Question de l’autonomie alimentaire (capacité agricole permettant de nourrir sa propre population), de la capacité à se défendre (si production d’armes se fait dans un autre pays). Problèmes de pollutions posés par le transport et le dumping environnemental.

- Exportation de poulets européens à très bas coûts vers l’Afrique => a tué la production locale pas assez compétitive.

- Question récurrente des contrats d’armements avec des dictatures ou des pays peu démocratiques.

Conclusion :

Pour conclure, à l’échelle globale, le commerce international est positif pour l’économie, dans le sens où il booste la croissance en faisant tendre le marché vers une situation de concurrence pure et parfaite. Néanmoins, à l’échelle locale, il peut avoir des conséquences économiques, mais aussi sociales, environnementales et politiques peu avantageuses.