Exercice - Dissertation - Annale Bac

Sujet : La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ?

DOCUMENT 2

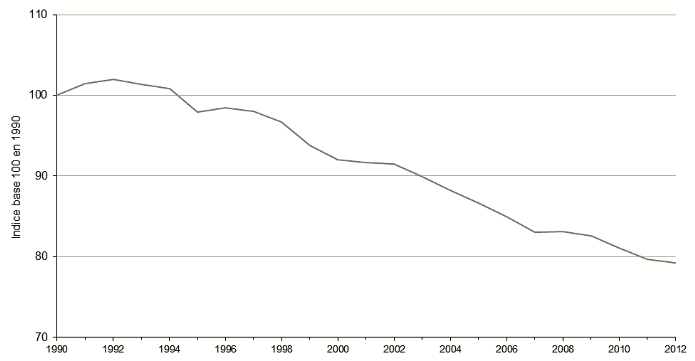

Intensité énergétique(1) du PIB en France (indice base 100 en 1990)

Source : d’après le Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS), 2012.

(1) L'intensité énergétique du PIB mesure le rapport de la consommation d'énergie au PIB et représente donc la quantité d'énergie nécessaire pour produire une unité de PIB.

DOCUMENT 3

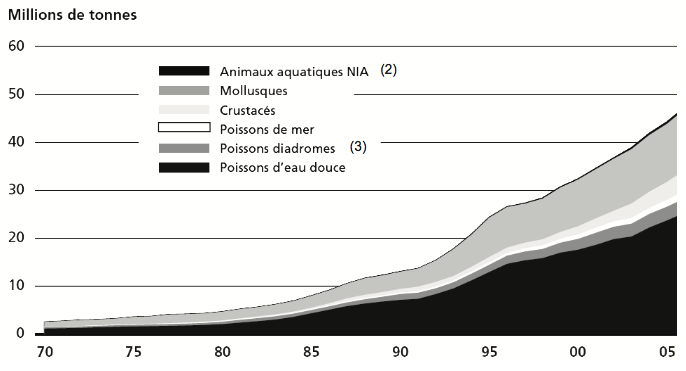

Evolution de la production aquacole(1) mondiale, par groupes d’espèces, de 1970 à 2008

Source : Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, 2010.

(1) La production aquacole consiste à produire des animaux ou des végétaux en eau douce ou en eau de mer (ex : élevage, activité de réintroduction d’espèces dans la nature...).

(2) NIA signifie « non inclus ailleurs ».

(3) Les poissons diadromes sont des poissons qui migrent librement entre la mer et l'eau douce.

DOCUMENT 4

D’après le nouveau Baromètre Agence BIO / CSA de janvier 2015(1), les Français sont plus nombreux à consommer des produits bio et de plus en plus souvent. En 2014, près de 9 Français sur 10 en ont consommé au moins occasionnellement (88 % contre 75 % en 2013) et 6 sur 10 régulièrement, c’est-à-dire au moins un produit bio au moins une fois par mois (62 % contre 49 % en 2013). La Bio fait désormais partie des habitudes des Français, qui ne sont plus que 12 % à déclarer ne jamais en consommer, alors qu’ils étaient 46 % en 2003.

[...] Le marché des produits bio devrait atteindre 5 milliards d'euros en 2014 (y compris restauration hors domicile), soit une croissance globale estimée à 10 % tous circuits confondus. [...] Les consommateurs bio confirment leur choix pour des produits dont la naturalité et l'authenticité sont garanties : 92 % d’entre eux ont l’intention de maintenir, voire d’augmenter leurs achats bio dans les 6 mois à venir. Cette consommation responsable fait directement écho à l’importance croissante que les Français disent accorder au développement durable dans leurs décisions d’achats : 88 % d’entre eux déclarent privilégier des produits respectueux de l’environnement et/ou du développement durable (66 % en 2013).

[...] La production bio augmente en France. Le nombre d’opérateurs bio a progressé de +4 % entre 2013 et 2014 pour atteindre plus de 39 400 opérateurs bio et les surfaces cultivées en bio représentent désormais plus d’1,1 million d’hectares.

Source : www.agencebio.org

(1) Étude quantitative réalisée en ligne, du 22 au 28 janvier 2015, auprès de 500 Français (résidents en France) âgés de 18 ans et plus, représentatifs de la population française.

En 1800 et 2000, le PIB par habitant mondial est passé de 250 à plus de 8000 dollars par habitant selon le MIT, soit une multiplication par 32 en 200 ans. Cela s’est accompagné d’un développement technologique sans précédent, d’un allongement de la durée de la vie, d’une amélioration du confort de vie d’une part importante de la population. Pourtant, cela ne s’est pas produit sans causer certains problèmes, comme une exacerbation des inégalités ou encore des conséquences néfastes sur l’environnement.

Par croissance économique, on entend une augmentation durable et soutenue de la production. Cette évolution est mesurée principalement par le Produit Intérieur Brut (PIB), c’est-à-dire l’ensemble des richesses produites sur un territoire donné par toutes les entreprises qui s’y trouvent. Cette production de richesse nécessite à l’homme d’interagir avec le monde qui l’entoure, son environnement, et notamment d’exploiter des ressources naturelles et de les transformer en biens intermédiaires (biens nécessaires à la fabrication d’autres biens) ou en biens finaux.

Cela nous pousse donc à nous interroger : est-il possible de concilier une croissance soutenue et une attention plus que jamais nécessaire à la protection de l’environnement ? Dans une première partie, nous présenterons l’impact écologique de la croissance sur le long terme avant dans une seconde partie d’explorer les pistes de conciliation offerte par le concept de développement durable.

I) L’impact de la croissance sur l’environnement

Comme toutes les activités humaines, la production de biens et de services qui permet la croissance économique est productrice d’externalités, c’est-à-dire qu’elle a un effet externe qui n’est pas compensé par une contrepartie fiduciaire.

1) Les externalités négatives de la croissance

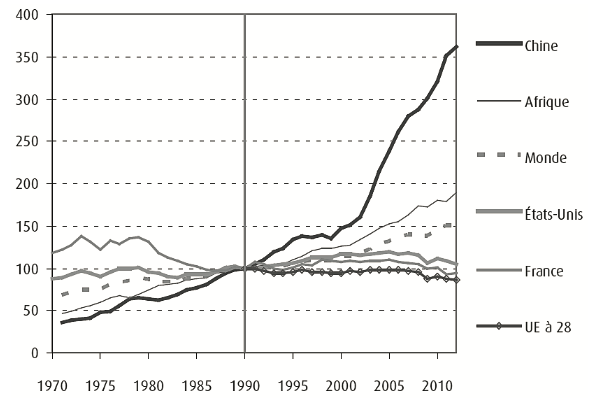

- La Chine, qui a la croissance la plus élevée des régions comparées, a aussi eu des émissions de CO2. Multiplication par 3,5 ces vingt dernières années. Impossible à gérer, impact quasi-invisible à l’échelle individuelle mais grave à l’échelle macro (dérèglement climatique, montée du niveau des mers…). CO2 mais aussi tous les gaz à effet de serre, et les particules fines ou encore les perturbateurs endocriniens.

- Destruction de milieu naturel, d’espèces, de forêt, pour augmenter les surfaces cultivables ou par rejet de produits polluants dans les cours d’eau. Certains experts évoquent la possibilité d’une sixième extinction de masse. Animaux tels que les pandas ou les orang-outan mais aussi les insectes qui ont un rôle peu visible mais indispensable aux écosystèmes.

- Epuisement de ressources naturelles non renouvelables, c’est-à-dire dont le temps de renouvellement des réserves est plus long que le temps de consommation (pétrole, gaz naturel, métaux rares, fissibles…) Fin des réserves de certaines matières avance à grand pas : 2040, uranium ; 2050, pétrole ; 2090, fer. Va obliger à revoir complètement le modèle de croissance.

2) Les conséquences de ces externalités

- Effet sur les populations, notamment les plus pauvres. Renchérissement du prix des matières non-renouvelables. Phénomène des déplacés climatiques avec la montée du niveau des océans qui obligent des populations à quitter les régions littorales ou encore la désertification. Problème d’alimentation avec un bouleversement des cultures avec le changement climatique. Ne pas oublier les problèmes liés à la santé avec les perturbateurs endocriniens ou encore les particules fines.

- Effet indirect sur l’économie. L'épuisement des ressources entraîne une incapacité à conserver indéfiniment le même modèle de croissance et remet en cause des pans entiers de l’économie comme les transports hyper-dépendants aux hydrocarbures. La destruction de la biodiversité entraîne des conséquences (effets papillons) aujourd’hui encore incalculables. Que se passera-t-il si les insectes pollinisateurs disparaissent ? Remise en cause donc de la croissance future.

- Cercle vicieux, par exemple dans l’agriculture. Baisse des rendements due à l’épuisement de la terre -> intensification des cultures avec nombres d’intrants -> impact sur la biodiversité et la terre elle-même -> baisse des rendements… Effets souvent multiples et cumulatifs : réchauffement des océans = montée du niveau des océans + déplacements des populations + baisse des ressources halieutiques (de la pêche) + perte de terres cultivables inondées.

Transition : Le modèle de croissance hérité de la Révolution industrielle du XIXe siècle s’avère ne pas être viable, avec des conséquences dramatiques au niveau environnemental mais aussi aux niveaux social et économique. Face à cela, un nouveau modèle reste à inventer : le développement durable.

II) Le développement durable, une solution ?

Dès les années 1970, le rapport Meadows du MIT a montré l’urgence d’une modification du modèle de croissance qui met en péril l’environnement. Aussi, il propose un modèle de croissance nulle, ce qui provoque un tôlé chez les pays en développement qui n’ont pas atteint le terme de leur processus de croissance. Aussi, un nouveau concept a été inventé, le développement durable.

1) Le développement durable

- 1987, rapport Brundtland : « le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. » Deux aspects principaux : « répondre aux besoins présents » donc pas de sacrifice du développement des pays en développement sous prétexte d’une urgence écologique ; « sans compromettre la capacité des générations futures » donc une croissance et un développement économiques qui ne sont plus pensés seulement à court-terme mais sur le long terme avec la prise en compte de leurs externalités.

- Concrètement, trois piliers : économique (amélioration quantitative du niveau de vie), social (amélioration qualitative du niveau de vie : éducation, santé, démocratie…), environnementale (protection de la nature, des ressources naturelles, de la biodiversité…). Développement durable = capacité à concilier les trois. Exemple pour le bio (doc. 4) : le bio apporte de la croissance, puisque production de nourriture, avec un aspect social (protection des cultivateurs) et environnemental (respect des sols et de la biodiversité). Donner des chiffres montrant la croissance de ce secteur.

- Néanmoins, reste une notion très abstraite qui peut être interprétée différemment en fonction de l’importance donner à chaque pilier.

2) Les divergences de point de vue

- En économie, réflexion en termes de capital : capital physique (biens qui permettent de produire d’autres biens et services, machines), capital humain (niveau de développement humain, éducation, santé), capital institutionnel (développement politiques et juridiques, protection des minorités et liberté…) et capital naturel (ressources naturelles). Question du rapport entre les différents capitaux.

- Soutenabilité faible : on considère que les différents capitaux s’équivalent et que l’important est le stock total de capital de toutes natures confondues. Aussi, baisse d’un niveau de capital peut être compensé par un autre (exemple : on pollue l’air mais on compense en accumulant du capital humain (connaissances) permettant de dépolluer l’air). Ainsi le capital naturel est un capital comme un autre est peut donc être détruit s’il y a compensation. Doc. 3 : a défaut de pouvoir pêcher les poissons, on les élève. On peut donc penser que la destruction du capital naturel que représente les ressources halieutiques est compensé par une accumulation de capital humain (connaissance) qui permette d’élever des poissons et donc de rénover le capital naturel. Courbe de Kuznets appliquée à l’environnement : le développement nécessite d’abord des « dépenses » de capital naturel importante, puis le niveau de développement atteint (d’un point de vue économique ou humain) permet de restaurer le capital naturel et donc d’avoir une croissance plus verte.

- Soutenabilité forte : pas de substituabilité du capital naturel. S’il est perdu, il ne peut pas être compensé. Nécessité de maintenir un niveau de capital naturel fixe. Raisons : indispensable à l’homme ne serait-ce que pour survivre (eau, air, nourriture) et difficulté de l’homme à réellement mesurer l’impact d’une destruction de capital naturel et de rétablir une situation exactement comme avant. Par exemple, il y a eu à un moment un regain d’intérêt pour les coccinelles comme insecticide, donc import de coccinelles d’Asie. Or, celles-ci dévorent les coccinelles européennes, ce qui posent un vrai problème. Doc. 2 : effort pour une croissance décarbonée, qui préserve le capital naturel.

Pour conclure, la théorie du développement durable montre que la croissance économique n’est pas incompatible avec la préservation de l’environnement. Bien que le modèle de croissance actuel soit très dangereux pour l’avenir de la planète, une meilleure gestion du capital naturel devrait permettre de respecter les objectifs du rapport Brundtland. Il reste néanmoins une tension entre les diverses théories de la soutenabilité et c’est ainsi aux politiques de trouver le mélange parfait entre respect de la nature et développement socio-économique. Pour cela, ils disposent d’instruments aux philosophies et aux impacts variés.