L'énoncé

Sujet : La prévention des risques en France

Document 1 : Extrait de Haut Conseil de la coopération internationale et Croix-Rouge française, La prévention des catastrophes naturelles, juin 2004

« Les populations sont les premiers acteurs de la prévention. A la fois victimes et protagonistes, elles ont su mettre en œuvre depuis des générations des mécanismes traditionnels de réponse aux catastrophes, particulièrement dans le cas de désastres récurrents (inondations annuelles, cyclones saisonniers). Mais le champ d'action de ces populations reste souvent limité, axé davantage sur la préparation que sur la prévention en amont. (...) D'autres activités sont conduites à des niveaux différents (communautaire, régional, national...) avec ou par des acteurs tels que l'Etat, les collectivités locales, les entreprises, les associations de la société civile. (...). »

Document 2 : Géorisques, site du ministère de la transition écologique et solidaire

Source : http://www.georisques.gouv.fr

Document 3 : Fiche de synthèse sur la prévention de risques naturels

Source : http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Foret/Prevention-des-incendies/Infographie

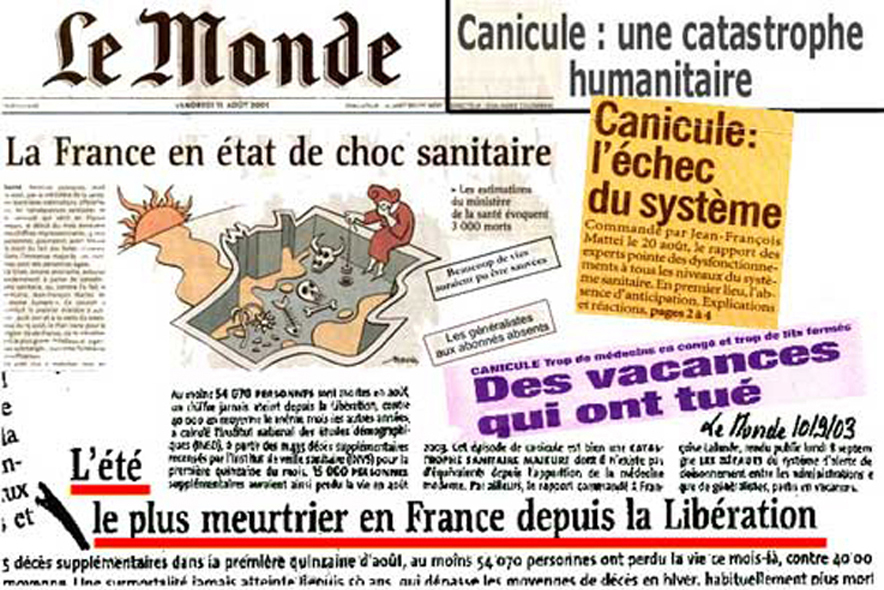

Document 4 : Une du journal Le Monde, août 2003

Source : https://www.herodote.net/_images/canicules15-2003-lemonde_maxi.jpg

Question 1

Comprendre le sujet et pouvoir l’expliquer en termes simples.

Un risque correspond à un danger éventuel sur une population, qui peut être prévisible ou non.

La prévention se définit comme l’ensemble des dispositions, des actions prises afin qu’un évènement, ici un risque, soit évité ou tout du moins réduit.

La France renvoie à la fois au territoire métropolitain mais, bien entendu, également aux territoires d’Outre-Mer (dont il ne faudra pas oublier de parler dans l’étude de documents).

Le sujet invite à examiner les différents types de prévention mis en place par l’État français face aux risques possibles sur son territoire. Outre l’État français, ce sont de nombreux autres acteurs qui peuvent agir et optimiser cette prévention. Toutefois, ces actions ne sont pas certaines et les échecs existent.

Définir chaque terme puis voir les implications du sujet.

Question 2

Présenter les documents.

Le document 1 est extrait du rapport du Haut Conseil de la coopération internationale et de la Croix-Rouge française, La prévention des catastrophes naturelles, publié en juin 2004. Il s’agit d’une recommandation pour le Premier ministre et le gouvernement. Ce texte dresse un constat de la situation sur la prévention des risque et permet de montrer les différents acteurs au cœur de cette prévention. Bien que ce document soit déjà ancien (plus de quinze ans) et que le Haut conseil de la coopération internationale n’existe plus depuis 2008, le texte en lui-même est toujours d’actualité.

Le document 2 est une capture d’écran du site officiel du ministère de la transition écologique et solidaire, Géorisque. On comprend que le gouvernement a mis en place un site en ligne pour la population afin que celle-ci puisse se tenir informée des risques dans sa région et dans sa ville.

Le document 3 présente une fiche synthétique dont le but est d’expliquer, d’éduquer les populations aux gestes élémentaires afin de prévenir d’une catastrophe, ici d’un incendie. Cette affiche provient également du gouvernement français, qui est une autorité officielle.

Le document 4 nous montre la une du journal Le Monde lors de la canicule de 2003. Concernant le sujet de notre étude de document, cette image peut être perçue comme un échec de la prévention et d’anticipation face à un risque.

Penser à donner, si possible, la nature du document, sa date, son auteur, son contexte, les idées principales qui s’en dégagent et les destinataires.

Ne pas oublier de montrer les intérêts et les limites des documents.

Question 3

Expliquer le document 1 puis le mettre en relation avec le document 2.

L’extrait de La prévention des catastrophes naturelles par le Haut Conseil de la coopération internationale et de la Croix-Rouge française pointe les lacunes dans la prévention des risques par les populations. C’est pourquoi l’État français peut et doit les combler, ce qui a pu se faire, par exemple, en 2014 avec le lancement du site Géorisques qui rend facilement accessible au grand public des informations localisées concernant les multiples risques naturels et technologiques présents en France.

Question 4

A quels niveaux la prévention des risques doit-elle être mise en place ?

La prévention des risques doit être mise à tous les niveaux, c’est-à-dire au niveau individuel (chacun peut et doit se renseigner des risques possibles et comment s’en prévenir comme avec le document un), ainsi qu’au niveau des collectivités et de l’État (qui doivent mettre en place des systèmes et des plans de prévention pour éviter tout risque). Nous pouvons également ajouter le niveau international puisque la France, seule, ne peut empêcher certains risques liés au dérèglement climatique par exemple. Pour se faire, le pays doit s’allier et trouver des solutions communes pour une prévention des risques optimale.

Question 5

Citer quatre manières concrètes de prévenir un risque technologique.

- Tout d’abord, se renseigner auprès de la mairie/collectivités/associations spécialisées des dangers et des restrictions possibles liées aux différents risques technologiques.

- Pour des établissements industriels à hauts risques, l’écriture de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) par l’État.

- Concernant les risques nucléaire, la mise en place un périmètre de sécurité entre dix à vingt kilomètres autour des centrales nucléaires.

- Concernant les risques de transport de matières dangereuses, l’élaboration de cartes du transport de ces matières et qui sont rendues publiques.

Question 6

Quel rôle l’éducation doit-elle jouer dans la prévention des risques ?

L’éducation a un rôle primordial dans les actions de prévention des risques puisque c’est dès le plus jeune âge qu’il est nécessaire d’apprendre les bons gestes afin d’éviter de créer un risque (comme ne pas jeter sa cigarette en forêt). Connaître les risques implique d’agir en conséquence, et c’est pourquoi l’État investit de manière croissante dans l’éducation sur ses sujets. L’éducation se fait pour les plus petits mais aussi pour les plus grands avec des études supérieures spécialisées dans la prévention des risques.

Question 7

Montrer les limites de la prévention des risques en France.

La prévention des risques ne peut être infaillible et elle s’améliore constamment grâce aux événements passés. Bien que les risques technologiques soient plutôt bien identifiés, les accidents sont toujours susceptibles de survenir, comme lors de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001. Avec le dérèglement climatique, les risques naturels sont de plus en plus nombreux et la difficulté pour les prévenir augmente.

Parler du document 4 qui présente un échec de la prévention face à la canicule de 2003 (où 19 000 personnes sont décédées en seulement quelques semaines!).